前編のご紹介

前回の記事では、基本のインプット&アウトプットについてご紹介しました。

-

-

【独学】ポンコツなオッサンが簿記2級ネット試験に合格!持たざる者の戦い方・前編(実力錬成;基本のインプット&アウトプット)

続きを見る

①インプットは量が多いですが、ふくしま先生のYouTubeをコツコツ視聴すれば、いずれ網羅できます。難解論点はメンバーシップで。

②アウトプットはこまめにやりましょう。1周目は難問は飛ばしても良いです。

③「才能ある人」でないならば、とにかく慣れましょう。スキマ時間でアプリ仕訳がオススメ。

④原価計算初級などの簡単めな資格を取ってみて、自己肯定感を少しでも高めつつ、CBT形式に慣れましょう。

今回は、「後編=日商簿記2級ネット試験の本番対策編」として、オススメの仕上げ方をご紹介していきます!

ぶっつけ本番はNG!模試を受けましょう

パソコンとネット環境をご用意あれ

ネット試験本番は、テストセンターもしくはパソコン教室などが会場となります。

スピード勝負の一面もある試験ですので、パソコンそのものや試験画面などの環境には慣れておきたいものです。

したがいまして、

- パソコン(中古なら安いものもある)

- ネット環境(Wi-Fiなど)

が自宅にあるのがベターとなります。

どうしても無理でしたら、

- ネットカフェの利用

というのが第二の選択肢として上がって来ます。

ネットカフェは「椅子がリクライニングの場合が多い」です。

したがって、試験本番対策としてはいささかシンドイものがあるのかな?

と鯉次郎は思います。個人的には、勉強すると腰が痛くなりそう。

中古パソコン、3万円前後で良いのがありますよ

Amazon、楽天で「中古パソコン」と検索してみて下さい。

鯉次郎は「くじらや」さんからの購入履歴がありますが、品質は良かったと思います。

Wi-Fi、もしくは光回線に契約

鯉次郎、プロバイダに関しては妻の契約した回線に乗っかっているので何とも言えません。

比較サイトのリンクだけ貼っておきましたので、ご了承下さいませ。

オススメのネット模試

無料版が存在します

ありがたいことに、簿記2級ネット模試を無料で提供されている業者様がいらっしゃいます。

初めての方には分かりにくいかも知れませんので、CPAラーニング様の模試については鯉次郎がナビします。

「コース一覧」→「簿記」→「日商簿記2級」→(下の方)「ネット模擬試験」

有料(書籍購入で、パスワードがもらえます)

↑鯉次郎、これには手を出さなかったので、詳細は省略いたします。

模試をやってみて、わかることがある

鯉次郎、試験本番2週間前にして、不合格の連発でした。この時は中々メンタルにもきつかったです。

しかしここまで、YouTube講義でのインプット&問題集でのアウトプットによる「力の蓄積」は自覚していました。

当時の僕に足りなかったのは、「試験本番での解答力」と、「CBT試験テクニック」だと分かりました。

実力はついているはず?なのに、点数に結び付かなかった、辛い時期。

当時の鯉次郎には、「実践に向けたトレーニング」が不足していました。

ネット試験の戦略を立てよう

模試を解いてみて、「ただ闇雲にやるだけでは受からないな」と痛感しました。

そこで、鯉次郎が実際にやってみて有効だった戦略を紹介していきます。

解く順番にも、戦略を

得点効率が高い所から攻めていくのは、良いですね。CPAラーニング様で紹介されていた「解く順番」を、鯉次郎も強くオススメします。

①第1問「商業簿記の仕訳」 ※目標解答時間;10分

↓

②第4問「工業簿記」(1)仕訳、(2)総合原価計算・個別原価計算など ※目標解答時間;10分

↓

③第5問「工業簿記」標準原価計算・直接原価計算・CVP分析など ※目標解答時間;10分

↓

④第3問「決算」損益計算書・貸借対照表など ※目標解答時間;20分

↓

⑤第2問「個別論点」株主資本等変動計算書・連結会計など ※目標解答時間;20分

第1問の仕訳と、第4・第5問の工業簿記で、60点満点を目指しましょう!

と同時に、時間の余裕も作りたい所です。

理想は20分余らせて、得点効率の高い第1問と第4問の見直しをしておきたい!

オススメ、というより必見のサイト(無料登録して、ログイン)

CPAラーニング様のサイトでは、簿記2級ネット試験における戦略を、詳しく解説されております。

本番に臨む前に、是非とも一通りはご視聴されることをオススメします!

模試で弱点を認識したら、基本に帰る

忘れた所は、YouTubeで再インプット

一度インプットした事でも、人間ですから忘れる事はあります。

忘れたら、もう一度インプットすれば良いのです。

時には、簿記2級の全体像を再認識してみましょう。

勉強法の軌道修正が必要かどうかも分かって来ると思います。

調子悪い時は、3級に立ち返るのもアリ

アプリや問題集で、2級の基本的な問題をランダムで10問だけやってみましょう。

特に商品売買や債権債務の問題などは、3級から2級へのリンクが濃いと思います。

かったるくてやる気が起こらない時でも、簡単な問題を少し(2〜3分)だけでもやってみる。

そうすれば、「あと5分やろう」「あと10分やろう」と学習時間の上積みが見えてきます。

「いや〜今日はやる気起こらんな」って日は僕もよくあります。

そんな日でも、3級の仕訳をサラッと10問だけやって、簿記感覚を呼び起こすのがミソです。

朝起きていきなり難問から取り掛かるのではなく、肩慣らしから始めるのがいいですね。

簡単な仕訳をこなす

仕訳問題の配点は、32点もある

- 第1問;20点(4点✖️5問)

- 第4問(1);12点(4点✖️3問)

シンプルに「仕訳するだけ」の問題で32点もあるんです。

是非とも「速く」「正確に」32点GETしておきたいですね。

あとがラクになりますよ。

オススメのサイト「仕訳TOP100」

このサイトの良い所

- 重要度がA・Bの2段階に分けられている。時間がない時はAだけでもサラッと解いてみましょう

- 難易度が高・中・低の3段階に分けられている。「重要度A・難易度低」の仕訳は必ず抑えておきたいというのが分かりますね。

- 重要な仕訳が100に厳選されており、ともすれば方々に分散しがちな意識を集中させてくれる。

「これだけ網羅しておけば、とりあえず大丈夫か」という安心感をもたらして下さいました。

「自分の弱点の発見」にも、活用させて頂きました!

例えば鯉次郎は、「営業外受取(支払)手形」の「営業外」を、うっかり何度も忘れちゃってたんですよね。

オススメの副読本「究極の仕訳」

この本の良い所

- 数字がシンプルで、脳への負荷が比較的優しい。手軽に取り組める

- サイズがコンパクトで、どこでも持ち運べる

- 付属の仕訳スマホアプリが高品質で、CBT試験前の総仕上げに最適(書籍購入で、パスワードがもらえます)

アプリ(にログインする権利)が付いてます

書籍代約1,100円の付録として、アプリが付いてくる形です。投資効率は良いのでは?

少ないケタでの仕訳なので、比較的手軽に出来ます。(鯉次郎的に、電卓は必要でした)

全範囲を網羅してる訳ではありませんが(5〜6割くらい)、手軽さを考慮すれば十分かと。

時間が足りない!時短テクを要チェック

模試をこなしていくうちに、「時間が足りない」という問題が発生した方は多いでしょう。

そんなみなさんには、「電卓術」と「勘定科目・ケタの多い数字の省略」をオススメします。

電卓術

オススメサイト

知っておきたい電卓の機能 ~基本準備とメモリー機能~(CASIO編)

CPAラーニング様のサイトで、公認会計士YouTuberの白井敬祐先生が解説されております。

最優先事項として、「F CUT 5/4」と書かれているスイッチは「F」に合わせておきましょう。

あとは、メモリー機能を使うクセをつける事ですね。

勘定科目や、ケタの多い数字は省略して

簿記検定の本番は、とにかく時間勝負になります。

省略できるものは省略して、時短を心がけるのが高得点への近道ですね。

(勘定科目)

「売掛金」→「U×」

「売上」→「S」

「電子記録債務」→「Eム」

「減価償却費」→「Dep」

(ケタの多い数字)

「1,000,000」→「1,ー,ー」

鯉次郎、実際ゼロを書きまくっていました。

3級まではそれでも凌げましたが、2級の時にスピードの限界を感じていたところ。

「ケタの省略、その手があったか!」と目からウロコでしたね。

オススメサイト

勘定科目名は省略して良いの? 〜コスパ良く、計算問題を解く方法を解説!〜

上記のサイトに載っているものを、全部とまでは行かなくとも、

頻出なものだけでもピックアップして使って行けば良いと思います。

ネット試験の日にちを決めて、申し込む!

そういえば、ネット試験本番の申し込みについても語らないといけません。

現実的には、

「基礎をやりこんで身についた」

↓

「模試を1〜2回こなして実力を測った」

↓

「ネット試験本番の日程を決めて申し込む」

↓

「弱点の修正をして、ラストの追い込み」

という形で段階を踏んでいくのが、「持たざる者の戦略」としては良いでしょう。

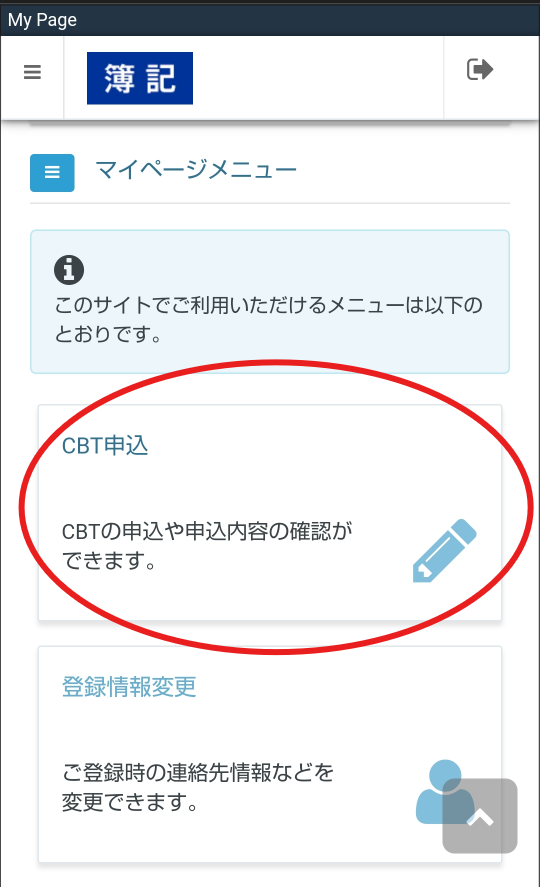

ネット試験申し込みサイト「CBTS」

「アカウント作成&マイページログイン」

↓

「CBT申込タブ」

↓

「簿記2級受験申込」

日商のサイトからも行けなくはないですが、

上記の「CBTSのサイト」に直接飛んだ方が早い?と思います。

また、ネット試験は時間も選べます。

朝が苦手な人には、有利ではないでしょうか?

実際、鯉次郎は18時試験開始を選択しました。

「休日寝過ぎマン」なので、とても助かりました。

日程変更は、(理論上)何度でも出来る!臨機応変に

鯉次郎の本業は、小売業。

基本土日が仕事で、時には人手不足で思うような日に休みを取ることが…

不可能とまでは言い切りませんが、非常にやりにくい現状です。

そんな鯉次郎でも、ネット試験でしたら日程の融通を効かせることが非常にやりやすかったです。

一度決めた日程の変更も、容易でした。

鯉次郎は実際、受験日を2回延期しました。

試験3日前まで、変更・キャンセルができます。(キャンセルは勿体無い)

システムの性質上、理論的には「一度受験料を支払えば半永久的に延期可能?」

と解釈しています。違っていたら済みません。会場スタッフの方の負担になっていないことを願っています。

ネット試験本番までの過ごし方

試験本番に、脳と体調のピークを持っていく!

鯉次郎は仕事で包丁を使うので、少々神経使いました。

危うく指を切りかけるシーンがあり、ヒヤヒヤしましたね。

本番に近い時こそ、基本を大事に!

本番が近くなると、不安や心の迷いが色々と出てくると思います。

しかしそんな時こそ、「基本の仕訳」に立ち返って、「簡単な問題を着実に獲る事」を心がけましょう。

本番の問題は、こうやって決まる

用意されたいくつかの問題パターンの中から、コンピュータでランダムに「受験者その人向けに」選択されて出題されます。(CPAラーニングの試験対策動画によると)

つまり、多少ガチャ的要素が存在するんですよね。

「出る可能性のある問題の、全てに対応する」の為の準備は、大切となります。

鯉次郎、本番当日の試験直前は、ひたすらアプリの仕訳をやってました。

小説「鯉次郎、簿記2級ネット試験を受ける」

これは「小説」です。なるべく具体的にならないよう留意しておりますが、万が一「情報の漏洩」にあたる表現が記載されているとご指摘を受けた場合、速やかに削除いたします。

会場に到着。パソコン教室である。

白紙のA4計算用紙2枚と、黒のボールペンが用意されている。

持ち込める武器は、電卓のみ。腕時計もダメ。ただし時間は表示されるという。「これで資格とれるかどうかが決まるっ…!」

自分の心にプレッシャーをかけてしまった。

試験開始から30分までは、ずっと緊張が取れず、指が小刻みに震えていた。第1問・仕訳問題;早速思考が止まってしまった。

「やばい、むずかしいぞ。」「しまった、数字割り切れへんやん。」

刻々と過ぎていく時間。10分が過ぎようとしている。まずい。

分からない問題は飛ばすことにした。

まずは全体を満遍なく解くことが肝心。第4問(1)工業簿記の仕訳。これは無難に行けた。

「よし、ここは進研ゼミ…じゃなくて仕訳TOP100で出たところだ!」

第4問(2)総合原価計算。等級別はやり込んだわけではなかったが、深堀りする問題じゃなくて良かった。第5問;直接原価計算。CPAラーニングの模試の方が難しかった。

工業簿記を終えた辺りで、ようやく指の小刻みな震えが収まってきた。

「少し慣れたな」

気持ちに余裕が生まれてきた。でもまだまだヤマが残っている。第3問;財務諸表。迷いはあったが、ふくしま先生の動画を思い出し、解答。とりあえず、決算整理事項の所だけ埋めとけばいいや、という感覚で。検算のような時間かかる事は、しない。

第2問;「さあさあ、これまで頑張って学んできた連結、来いや!ポチッ」→「株主資本等変動計算書かい!まあ簡単な方で良かったけど」

第1問見直し;1周目で分からなかった所を落ち着いて考え直す。シンプルに考えれば良かった。「やった、数字割り切れた!」

もちろん、各仕訳の貸借一致も確認。第4問見直し→第5問見直し→第3問見直し完了。

第2問見直し途中にタイムアップ!さあ点数は?

100点満点!合格!「結果を印刷」ボタンを忘れずに、退出。

簿記2級ネット試験中の流れと、鯉次郎の心境

印刷された結果の紙を見て、パソコン教室のスタッフさんも「すごいですね」とビックリでした。

緊張はすごくしましたが、これまでの勉強の蓄積と、「運(問題ガチャ)」が味方しましたね。

でも、連結会計の勉強は教養として非常にためになりましたし、やって後悔ありません。

まとめ

①模試を受けて、自分の弱点発見をし、本番での戦略を立てましょう。

②電卓術や、時短テクも身につけましょう。

③ネット試験は、日程と時間の融通が効きます。これを最大活用しましょう。

④本番直前は、体調を万全にし、基本を全体的におさらいしましょう。

⑤運(問題ガチャ)はあります。難しい連結、出ないかも知れませんが、勉強して後悔はありませんよ。

以上です!

簿記2級は、分量と難度があって非常にタフな試験でしたが、受かると全てが報われた気持ちになりました。

こんな感じで、また色々と資格にチャレンジしていきたいなと考えております。

資格取得に際し、お世話になった全ての方に御礼申し上げます。

これを今読んでいるあなたも、是非チャレンジしてみて下さい。

不器用でも、共に生き残りましょう!

YouTube版はこちらです!

合格体験記

小説(ドキュメンタリー)ポンコツが、奇跡の満点

資格について、ほかの記事はこちら!

-

-

ポンコツなオッサンの資格奮闘記(簿記、FPなど)

続きを見る