「そろそろ携帯代を自分で払うべきかな?」

「うちはいつから子どもに負担させればいいの?」

こんな悩みを抱える学生や親御さんは少なくありません。

家庭の方針、子どもの収入状況、そして世間の平均タイミング──

この記事では、実際の調査データをもとに、携帯代の“自立のタイミング”を深掘りしていきます。

多くの家庭では「就職・社会人スタート」で切替が主流

携帯代を自分で払うタイミングとして最も多いのが、「就職して収入を得始めたとき」です。

親がいつまで子どものスマホ料金を支払っていたかについての調査

エイチームフィナジーの調査(※ファイナンシャルフィールド掲載)によると、

「親がいつまで子どものスマホ料金を支払っていたか」をきいたところ、

母集団の約42.6%が就職をきっかけに、子ども自身で支払わせるようになったと回答しています。

やはり、社会人として経済的に独立するタイミングが分かりやすい“切り替えポイント”となっているようです。

アルバイトで収入を得ている学生もいますが、「定職について安定した収入がある」ということが、親としても納得できる根拠になるようです。

ちなみに、この調査でのトップ3は、以下の通りです。

Q;「親がいつまで子どものスマホ料金を支払っていたか?」

1位;就職(42.6%)=就職したら自分で支払わせる

2位;成人(17.7%)=成人したら自分で支払わせる

3位;大学進学(17.3%)=大学進学したら自分で支払わせる

【参考記事】子どものスマホ料金は「いつまで」支払えばよい?もう社会人なのでそろそろ自分で払ってほしいのですが…(ファイナンシャルフィールド)

別の調査では、「高校卒業したら自分で支払わせる」が41.3%で最多となりました。

高校卒業後はたらくか、大学進学するか、でも数字は変わってくると思います。

【参考記事】子どものスマホ料金はいつまで親が払うべき? 【パパママの本音調査】 Vol.286(ウーマンエキサイト)

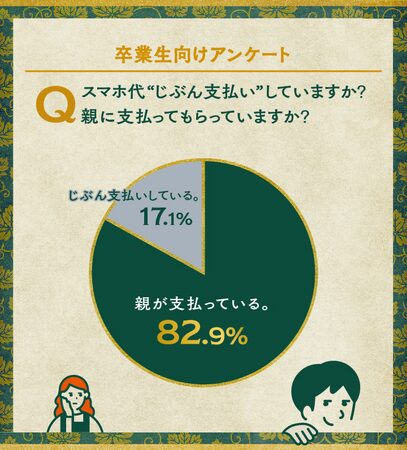

【KDDI調べ】大学卒業前後の支払い状況と親子の意識ギャップ

8割強の学生が、まだ親に携帯代を払ってもらっている

KDDIが行った調査(共同通信PRワイヤーより)では、大学卒業時点で82.9%の学生が、まだ親に携帯代を払ってもらっているという結果が出ています。

親側の9割弱は「社会人になったら携帯代は自分で払ってほしい」と考えている

一方で、親側の約89%は「社会人になったら携帯代は自分で払ってほしい」と考えており、意識のズレが浮き彫りに。

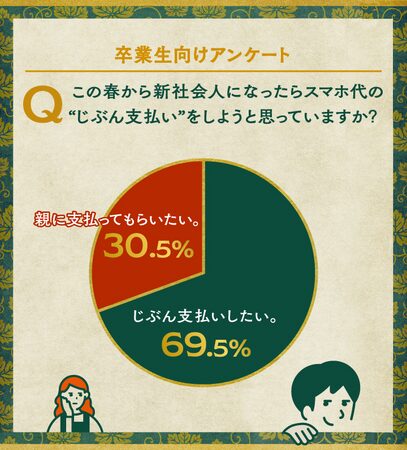

卒業生の約7割が「自分で払いたい」とも感じている

興味深いのは、卒業生の約70%が「自分で払いたい」とも感じている点。

これは、親に頼りたくない気持ちと、「まだ余裕がない」「家族割引があるから負担しにくい」といった現実の間で揺れていることを示しています。

【参考記事・画像引用元】大学の卒業式で聞いた!スマホ代、誰が払ってる?支払い実態調査(KDDI)

家庭の方針の違い-「高校卒業まで」「大学まで」「未定」も

各統計データの共通点

ここまでいくつかの統計データを見てきました。

データごとに数値の差はありましたが、一つ共通して言えることがあります。

それは、携帯代の支払いタイミングは大まかに以下の通りに分かれるということです。

- 高校卒業したら自分で支払う

- 大学卒業したら(社会人になったら)自分で支払う

- 未定

家庭ごとに、携帯代を子どもが負担する時期には大きな差があります。

どれが正解というよりも、「その家庭に合ったスタイル」が重要です。

その家庭で出した答えが、それぞれの正解なのでしょうね。

進学・就職だけでなく、実際の収入や家族内ルール次第で支払い開始時期は変わる

就職したからといって、すぐに自分で払うとも限りません。奨学金返済や一人暮らしの生活費など、学生~新社会人の出費は予想以上に多いもの。

そのため、実際には「自分の収入が安定してから」「家族内で話し合ってタイミングを決めた」というケースも多く見られます。

親が子に自立のきっかけを与える意味で、携帯代を“最初の自己負担項目”として使う家庭もあれば、逆に“できるだけサポートしてあげたい”という方針もあるのです。

今まで親に支払ってもらっていた携帯代を、自分で支払う。

ちょっとした心理的ハードルです。

そこを乗り越えることで、子どもの自己成長のきっかけになる。

…っていう考え方もありですよね。

自分で払うメリット・デメリットとは?

「携帯代を自分で払う」という経験には、単なる金銭的な意味以上の学びがあります。

親にとっても子にとっても、メリット・デメリットをよく理解しておくことが大切です。

メリット;収入や支出管理を学ぶ絶好の機会

毎月の携帯代を自分で払うことによって、子どもは収入と支出のバランス感覚を身につけやすくなります。

自分でお金を払うと、「本当にこのプランでいいのか?」「このオプションは必要か?」といった判断力も磨かれます。

「固定費を見直す」「無駄遣いを減らす」という視点を高校生・大学生のうちから持てるのは、将来的に大きなアドバンテージになります。

節約意識が芽生え、プラン見直しや割引活用につながる

親が払っていたときには無関心だった料金プランも、自分で払うようになると真剣に見るようになります。

たとえば格安SIMへの乗り換え、学割の活用、データ使用量の節約など、お金の知識と選択力が自然と育まれるのです。

デメリット;保証や割引の家族特典を失うリスクも

自立するメリットがある一方で、家族割引や大容量プランのシェア、保証サービスの適用外になるといったデメリットもあります。

特に大手キャリアでは、「家族でまとめると安い」仕組みが整っているため、単独契約は逆に割高になる可能性も。

家族とよく相談したうえで、損のない移行方法を検討することが重要です。

後悔しないために話し合っておきたい親子の3つのポイント

携帯代を子ども自身が支払うようになると、「お金の管理」や「契約内容の理解」が不可欠になります。

スムーズな移行を実現するためには、親子で事前に話し合っておくことが大切です。

以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

ポイント1;名義変更のタイミングと契約名義の確認方法

携帯契約は「誰の名義で契約しているか」によって、変更の可否や手続きの方法が異なります。たとえば親名義のままだと、子どもが自分でプランを変更したくても制限があることも。

まずは現在の契約が誰の名義になっているかを確認しましょう。

確認方法は、利用中のキャリアのアプリやマイページでチェックできます。不明な場合はショップに行くか、サポートセンターに問い合わせを。

名義変更を伴う支払い移行を考えているなら、

高校卒業や18歳の誕生日をひとつの目安にするのがオススメです。

ポイント2;お金の分担だけでなく「契約プランの選び方」も一緒に決めておく

単に「携帯代を全部払うか、一部を親が出すか」だけでなく、どんな料金プランを選ぶかも重要なポイント。たとえば以下のような選択肢があります:

- 学割プラン:学生限定で安くなるが、対象年齢や期間が限定される

- 家族割:親名義のままでも割引が受けられる場合あり

- 格安SIM:自分で管理するのは面倒だが、最も安くなる可能性大

「何を優先するか(価格?サポート?データ量?)」を一緒に話し合い、

納得したプラン選びをしましょう。

ポイント3;トラブル発生時に相談できる環境づくり(サポート連絡先・相談役)

支払いを自分で行うようになると、通信トラブルや料金の不明点に直面することもあります。

その際、「どこに連絡すればいいのか」「誰に相談できるのか」を把握しておくことが大切です。

- 契約キャリアのサポート番号をメモしておく

- 親や信頼できる大人に相談できる環境を整える

- 店舗での相談が必要な場合、同行してもらう

これらの備えがあるだけで、初めての支払いでも安心してスタートできます。

携帯代を自分で払うときの「契約名義」の注意点

携帯代を自分で払うには「契約名義」の扱いがカギになります。

名義によってできること・できないことが異なるため、移行前にしっかり確認しておきましょう。

契約名義が親のままだと変更できないことがある

たとえば料金プランの変更や機種変更、MNP(乗り換え)など、契約名義が「親」のままだと本人(子ども)が自由に手続きできないケースがあります。

また、契約者情報と支払い者が異なる場合、クレジットカードや口座の登録も制限されることがあるため、実際に支払う本人名義にしておくことが望ましいです。

名義変更の方法と必要な書類(親同伴が必要なケースも)

名義変更を行うには、主に以下のような手続きが必要です:

必要書類(一例)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 親子両者の署名・同意書類

- キャリア指定の申請用紙(ショップで取得)

未成年者が名義変更をする場合、親の同伴が必要なことが多く、事前予約が必要な店舗もあります。

Web手続きができるキャリアもあるため、各社の公式サイトで最新情報を確認しましょう。

3大キャリアの名義変更についてのサイトだけ、以下にリンクを貼っておきます。

18歳成人で名義変更が可能

2022年4月から「18歳で成人」となったことにより、18歳以上であれば自分の名義で契約・名義変更が可能になりました。

未成年(18歳未満)の場合は、親権者の同意書が必要となります。

進学や就職などのライフイベントにあわせて、ご自身の年齢を確認しつつ、適切なタイミングで手続きを行いましょう。

【参考記事】親名義の携帯を機種変更する方法と必要書類【ドコモ・au・ソフトバンク】(フォンシェルジュ)

格安SIMの名義変更は、「郵送手続」「オンライン」が主流。

格安SIMの場合、名義変更の手段として主流なのは「郵送手続」「オンライン」です。

携帯会社によっては、名義変更ができないケースもありえますので、

契約前に「名義変更できるかどうか」を確認しておきましょう。

【参考記事】名義変更可能な格安SIMおすすめ5選!無料のキャリアもご紹介

収入が少ない学生・若者におすすめの節約プラン

「携帯代を自分で払いたいけど、バイト代だけでは不安」という学生や若者も多いはず。

ここでは、収入が少ない状況でも負担を抑えられる節約プランをご紹介します。

格安SIM(MVNO)を検討するメリットと注意点

格安SIM(MVNO)とは、ドコモやauなどの回線を借りてサービスを提供する通信事業者のこと。

代表的な例として、IIJmio、mineo、OCNモバイルONEなどがあります。

メリット

- 月額1,000円前後から利用可能

- シンプルな料金体系

- データ通信量の繰越など柔軟な設定

注意点

- 通信速度が遅くなる時間帯がある

- 実店舗が少なく、サポートはWeb中心

- 初期設定(APN設定)がやや難しい

コスト重視で自分で管理できる人には非常におすすめです。

学割や親名義の家族割を活用しながら、段階的に負担を増やす方法

いきなりすべての携帯代を自分で負担するのではなく、「一部だけ負担する」ステップも有効です。

- まずは基本料金だけ負担

- データ追加分や通話料は親が負担

- 学割を使って安く契約したまま親名義で継続

このように段階的に支払額を増やしながら、自立に向けた金銭感覚を養うことができます。

使用ギガが少ない人向けの、プラン選択

(例:povo2.0、楽天モバイル)

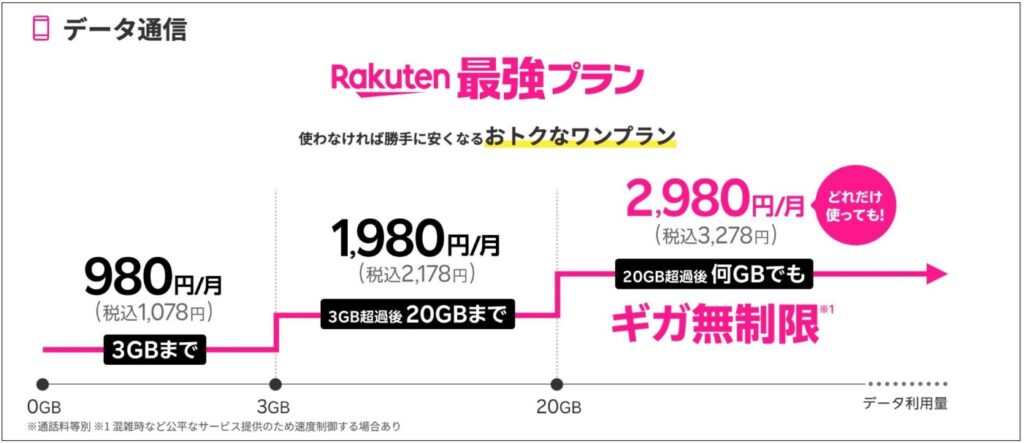

月々の使用ギガが少ない人でしたら、以下のような「ミニマムな料金プラン」を選ぶのもおすすめです:

- 楽天モバイル:3GB以下なら1,078円。使った分だけ支払う段階制

- povo2.0:基本料0円、必要な分だけトッピング(自由度が高い)

「毎月どれくらいデータ通信するか」を把握するだけでも、無駄な支出を減らすことが可能です。

「スマホなんてほとんど触らないよ」

って人にも、ミニマムなプランはオススメです。

鯉次郎の考えと、おすすめプラン【楽天モバイル】

このブログの筆者・鯉次郎ならどうするか?

「もしも子どもがいたら」の仮定で話を進めます。

「社会人デビュー」=「携帯代支払いデビュー」が無難かな、と。

統計データでは、大半が社会人デビューと同時に携帯代を自分で支払う家庭が多いようです。

統計データを見ちゃうと、どうしても主流の意見に流された方が無難かと思っちゃいますね。

楽天モバイルは、携帯代支払いデビューにおすすめです。

楽天モバイルが、携帯代支払いデビューにおすすめな理由

- うっかりギガを使いすぎても、料金の上限が決まっているので安心。

楽天モバイルの料金の上限は、月々20GB超過後は何GB使っても税込3,278円。

若さゆえに、ついうっかり

夜通しでYouTube見てしまっても安心ですね。

【参考記事】スマホ2台持ちでできること!活用術と便利な使い方

鯉次郎は、実際に楽天モバイルで2台持ちしています。

使用感と料金について語っておりますので、

ぜひごらんください。

-

-

【楽天モバイル】スマホ2台持ちでできること!活用術と便利な使い方

続きを見る

まとめ|携帯代を自分で払うのはいつ?自立前に親子で確認したいポイント

多くの家庭では、携帯代を子ども自身が支払うタイミングは「社会人になり、自分で稼ぎ出す」時。

家庭ごとに事情は異なりますが、「携帯代の支払いは、金銭的自立の第一歩」と言えます。

以下の点を事前に親子で話し合い、トラブルを防ぎましょう。

- 契約名義と変更タイミングの確認が重要

→ 親名義だと自由に変更できないことも。18歳で名義変更可能。 - プラン選びも一緒に検討する

→ 学割・家族割・格安SIMなど、お得な選択肢を共有しておく。 - 困ったときに相談できる体制を整える

→ サポート窓口や親への連絡手段をあらかじめ決めておく。 - 節約には格安SIMや段階的な負担移行が有効

→ 少額から始めて徐々に全額を負担するのもおすすめ。 - ギガ消費が少ない人向け料金プランも、一考の価値あり。

→ 楽天モバイルやpovo2.0など低コストプランもチェック。

携帯代を自分で払うタイミングは「何歳から」という一律の正解はありません。

大切なのは、親子で納得したうえで計画的に進めること。

この記事を参考に、無理のないスマホ自立を目指してみてください。

通信について、ほかの記事はこちら!

-

-

【楽天モバイルなど】鯉次郎のガジェットブログ

続きを見る